Kapital von systemrelevanten Banken: Mehrstufiger Schutz für Kunden und Steuerzahler

In diesem dritten Beitrag unserer Serie zur aktuellen Bankenregulierungsdebatte in der Schweiz erläutern wir, welche Arten von Kapital systemrelevante Banken aufweisen und wie diese zusammen ein Sicherungssystem bilden. Dieses schützt Bankkunden und den Steuerzahler selbst dann, wenn eine systemrelevante Bank nach einem Extremereignis durch die Behörden saniert oder geordnet abgewickelt werden muss.

Weshalb Banken Eigenmittel brauchen

Eigenmittel sind das Fundament jeder Bank. Sie ermöglichen, Risiken zu tragen, Verluste zu absorbieren und auch in Krisenzeiten handlungsfähig zu bleiben. Eine solide Kapitalausstattung schafft Vertrauen – bei Kunden, Investoren, Aufsichtsbehörden und am Markt. Sie verleiht der Bank Stabilität und die Fähigkeit, auch unerwartete Ereignisse aus eigener Kraft zu bewältigen.

Doch Eigenmittel allein reichen nicht aus, um Vertrauen dauerhaft zu sichern. Fehlende Integrität, ein unausgereiftes Geschäftsmodell, operative Probleme oder Defizite im Risikomanagement können das Vertrauen ebenso erschüttern wie eine zu schwache Kapitalbasis. Eigenmittel sind damit eine notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung für Stabilität.

Eigenmittel erfüllen unterschiedliche Funktionen

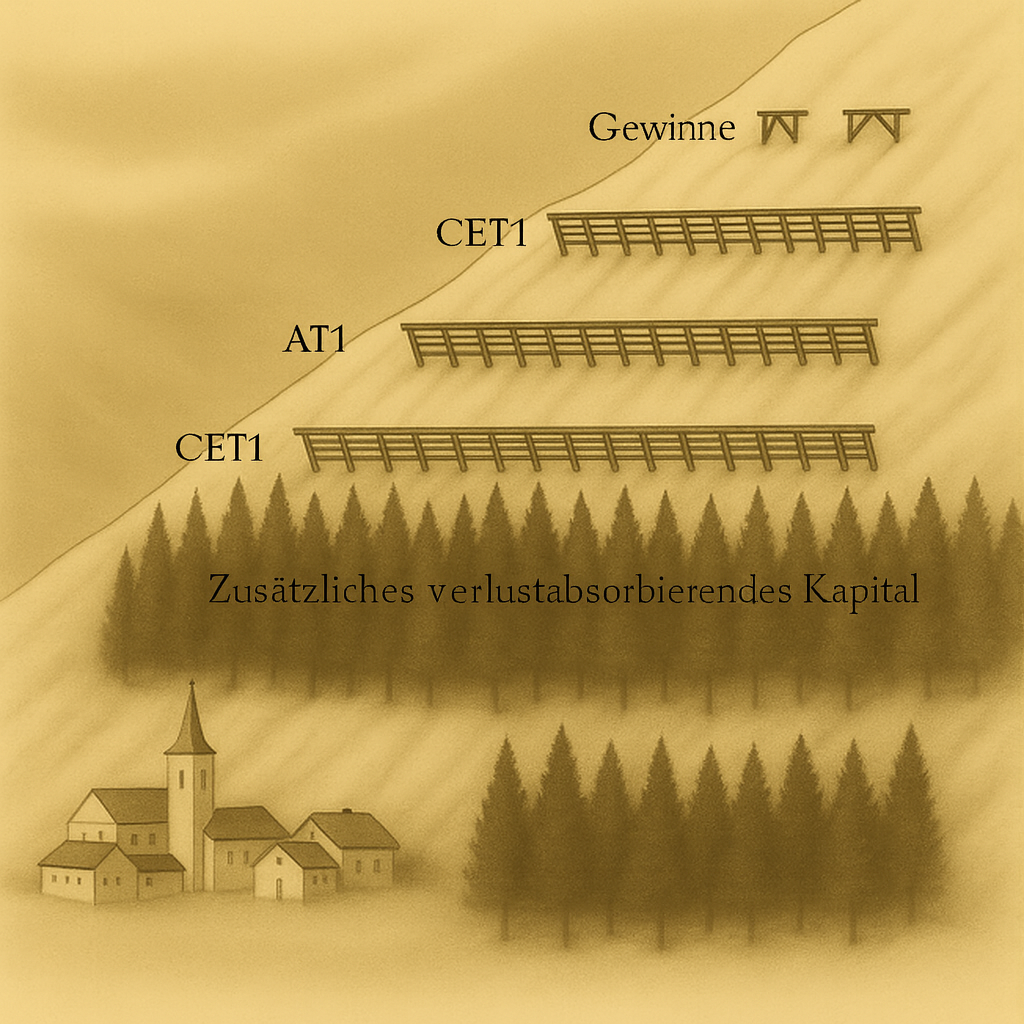

Der Schutz von Einlegern, Gläubigern und letztlich auch des Steuerzahlers lässt sich gut mit dem Lawinenschutz in den Alpen vergleichen: Mehrere Verteidigungslinien greifen ineinander, um Schaden zu verhindern oder zu begrenzen. Wie bei einem Bergdorf, das durch Verbauungen und Schutzwald vor Lawinen geschützt wird, verfügen auch systemrelevante Banken über gestaffelte Sicherungssysteme. Eine zentrale Rolle spielen dabei ihre Eigenmittel.

Im normalen Geschäftsbetrieb steht die Abdeckung von Risiken aus dem Tagesgeschäft im Vordergrund. Verluste – die im Bankgeschäft nie gänzlich vermeidbar sind – werden in der Regel durch den laufenden Gewinn oder bestehende Rückstellungen gedeckt. Diese bilden die erste Verteidigungslinie (im Bild dargestellt durch die Verbauungen im Anrissgebiet).

Erst wenn Gewinne und Rückstellungen nicht ausreichen, wird auf die Eigenmittel zurückgegriffen. Sie bilden die zweite Verteidigungslinie (im Bild dargestellt durch robuste Lawinenverbauungen) und müssen auch massivsten Belastungen standhalten.

Nur wenn selbst diese Schutzmassnahmen einer Extremsituation nicht standhalten, kommt als dritte Verteidigungslinie das zusätzliche verlustabsorbierende Kapital (Bail-in-Anleihen) zum Einsatz (im Bild dargestellt durch den Bannwald). Dieses Kapital ermöglicht es den Behörden, eine systemrelevante Bank zu sanieren oder nötigenfalls geordnet abzuwickeln – ohne dass Einleger oder Steuerzahler Verluste tragen müssen.

Das übergeordnete Ziel wird dabei erreicht: Bankkunden, Steuerzahler und die lokale Wirtschaft sind vor dem Extremereignis geschützt.

Die verschiedenen Arten von Eigenmitteln

Eigenmittel von Banken übernehmen je nach Situation unterschiedliche Aufgaben. In den verschiedenen Phasen – Normalbetrieb, Krisenbewältigung (Recovery) und Abwicklung (Resolution) – werden spezifische Kapitalarten eingesetzt, die jeweils eine klar definierte Funktion erfüllen:

Going-Concern-Kapital

Das Going-Concern-Kapital dient der Verlusttragung im normalen Geschäftsbetrieb und stellt sicher, dass eine Bank auch nach unerwarteten Verlusten weiter operieren kann, ohne Gläubiger oder Einleger zu belasten. Es bildet das Kernkapital einer Bank und setzt sich aus Common Equity Tier 1 (CET1) und Additional Tier 1 (AT1) zusammen.

Common Equity Tier 1 (CET1)

Das CET1 – auch als hartes Kernkapital bezeichnet – ist die hochwertigste Form der Eigenmittel. Es besteht im Wesentlichen aus Aktienkapital und einbehaltenen Gewinnen und kann Verluste unmittelbar absorbieren. CET1 bildet das Fundament für den sicheren Betrieb einer Bank und muss ausreichend hoch sein, um auch grössere, unerwartete Verluste zu decken.

In einer Stresssituation darf die CET1-Kapitalquote vorübergehend unter die regulatorische Zielgrösse fallen. Die schweizerischen Eigenmittelvorschriften sehen – im Einklang mit dem Basel-III-Regelwerk – Kapitalpuffer vor, die in Krisenzeiten gezielt beansprucht werden können. In diesem Fall unterliegt die Bank jedoch Einschränkungen bei Ausschüttungen, Aktienrückkäufen und variablen Vergütungen, bis die Kapitalbasis wieder aufgebaut ist.

Additional Tier 1 (AT1)

AT1-Instrumente zählen ebenfalls zum Kernkapital, absorbieren Verluste jedoch erst nach einer Wandlung oder Abschreibung. In der Schweiz bestehen AT1-Instrumente bei systemrelevanten Banken aus Anleihen, die automatisch in Eigenkapital umgewandelt oder wertlos werden, sobald die CET1-Quote unter 7 Prozent fällt. Durch diese Wandlung erhöht sich das CET1-Kapital nach massiven Verlusten wieder auf das regulatorisch erforderliche Niveau für den ordentlichen Betrieb der Bank. Damit werden die Voraussetzungen für eine Erholung geschaffen. Die FINMA kann eine solche Wandlung auch anordnen, wenn sie die Bank ohne diesen Schritt nicht mehr als überlebensfähig erachtet oder eine Sanierung beziehungsweise Abwicklung bevorsteht.

Gone-Concern-Kapital

Das Gone-Concern-Kapital bildet die letzte Verteidigungslinie beim Scheitern einer systemrelevanten Bank. Es steht nicht der Bank für die Fortführung ihrer Geschäftstätigkeit, sondern den Behörden für die Finanzierung einer Sanierung oder geordneten Abwicklung zur Verfügung. Die Bank wird danach nicht mehr oder nur noch in einer stark veränderten Form bestehen. Üblicherweise werden in diesem Zusammenhang auch Management und Verwaltungsrat ausgewechselt.

In der Schweiz sind nur systemrelevante Banken verpflichtet, Gone-Concern-Kapital zu halten. Diese sogenannten zusätzlichen verlustabsorbierenden Mittel werden über die Ausgabe von Bail-in-Anleihen beschafft. Sie sind so ausgestaltet, dass sie im Krisenfall auf Anordnung der Behörden Verluste tragen oder in Eigenkapital umgewandelt werden können. Sie bilden zusammen mit den Eigenmitteln die Total Loss-Absorbing Capacity (TLAC) – die Gesamtmenge an Kapital, welche eine systemrelevante Bank im Krisenfall bereithalten muss, um Verluste zu absorbieren und die Finanzierung einer Sanierung oder Abwicklung sicherzustellen. Somit tragen dieses Risiko nicht die Steuerzahler, sondern private Investoren.

Fazit

Die verschiedenen Kapitalarten und ihre Funktionen sind das Ergebnis international abgestimmter Vorschriften. Die Schweiz wendet diese Standards aus dem Basel-III-Regelwerk konsequent an, geht in zahlreichen Bereichen jedoch darüber hinaus und stellt damit bereits heute höhere Anforderungen an die Eigenmittelausstattung systemrelevanter Banken als andere Länder. Damit trägt sie der Grösse des Finanzplatzes im Verhältnis zur Volkswirtschaft angemessen Rechnung.